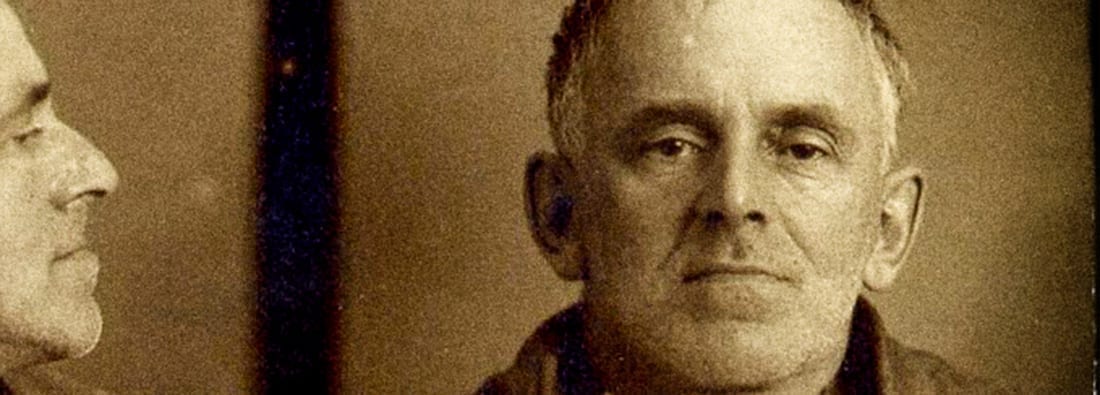

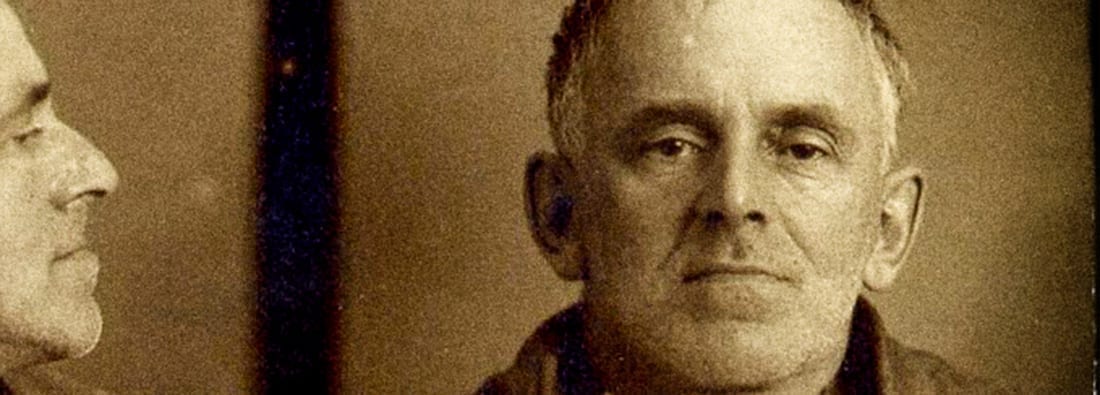

Les maux du goulag: témoignages

Nombreux-ses ont été les rescapé-e-s du goulag, ayant connu souffrances et avilissement durant leur détention, à prendre la plume après leur libération. Leurs récits, emprunts de force et de courage, sont des témoignages inestimables. Ils permettent d’appréhender la réalité des conditions de survie dans les camps soviétiques ainsi que les confins de l’âme humaine.

La BCUL, site Unithèque, vous propose une sélection de documents mis en valeur dans le libre-accès du 3 au 17 mars 2020.

Les témoignages suivants ont été strictement interdits de publication durant des décennies :

Notre baraque est un véritable hôpital. Le scorbut nous affaiblit les uns après les autres. Tout le monde est malade. On pourrait cracher au visage de celui qui oserait dire avoir été déporté au cercle polaire sans être tombé malade du scorbut. Chacun en est atteint à des degrés différents. La maladie se manifeste par des gencives qui saignent. Elles enflent et deviennent bleues, les dents commencent à bouger, puis tombent sans douleur, ne laissant que les racines. (Dalia Grinkeviciute, Prisonnière de l’île glacée de Trofimovsk, Pocket, 2018, p. 93)

Dans les années 1920, les travaux en plein air […] devaient s’arrêter à moins 25° C. Par la suite, des instructions secrètes ont mis la barre de plus en plus haut, arrivant jusqu’à moins 50° C dans les camps de la Kolyma […]. Les détenus ont servi au pouvoir soviétique de cobayes pour tester la résistance humaine au froid (à la faim, aux mauvais traitements, etc.). (Jacques Rossi, Qu’elle était belle cette utopie, Interférences, 2016, p. 161.)

Toute détenue qui n’atteignait pas la norme serait considérée comme coupable de sabotage ; elle ne serait pas seulement privée de nourriture mais placée en cachot disciplinaire. […] Il est difficile de décrire ce cachot disciplinaire. C’était une petite baraque sans chauffage et qui ressemblait à des latrines publiques : il était absolument interdit d’en sortir et aucun seau n’y avait été installé. Pour s’asseoir sur l’unique tronc d’arbre qui tenait lieu de bat-flanc, il fallait faire la queue : nous étions contrainte de passer presque toute le nuit debout. (Evguénia Guinzbourg, Le vertige, Seuil, 1997, pp. 453-454).

Sylvia Biro, collections académiques, BCUL site Unithèque