Lumières du ciel

Aurora borealis : c’est quoi ?

Notre étoile rejette constamment des particules à sa surface. Parfois, ces dernières s’accumulent et sont projetées de manière soudaine : ce sont des tempêtes solaires. Celles-ci parviennent ensuite jusqu’à nous, mais se retrouvent piégées vers les pôles par le champ magnétique terrestre. Au contact de l’atmosphère, elles libèrent leur énergie, ce qui crée de magnifiques voiles de diverses couleurs. D’ailleurs, le saviez-vous ? La Terre n’est pas la seule planète a avoir des aurores. On peut également en observer sur Jupiter, Saturne et même Uranus.

Des aurores polaires en Suisse ?

Ces derniers mois, les aurores polaires ont plusieurs fois fait parler d’elles dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On a pu en observer jusqu’en Suisse, un phénomène plutôt rare !

D’après les experts, cela est dû au cycle de 11 ans du Soleil, qui devrait atteindre son apogée en 2025. Ainsi, les particules éjectées sont plus intenses et permettent l’observation de ce phénomène jusque dans nos latitudes. Ceci, couplé à l’évolution technologique des appareils photo, permet d’immortaliser de beaux clichés.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, les scientifiques conseillent monter en altitude, de regarder en direction du Nord et d’avoir une météo favorable. Bien sûr, plus l’observateur est proche des pôles, plus il sera facile d’en voir. Il existe même des applications mobiles qui informent sur la probabilité d’apparition d’aurores à votre position.

Pas un événement nouveau

Ce genre de tempête solaire forte n’est pas un événement isolé. En effet, la Terre a déjà connu de nombreux phénomènes de ce genre au fil des cycles du Soleil.

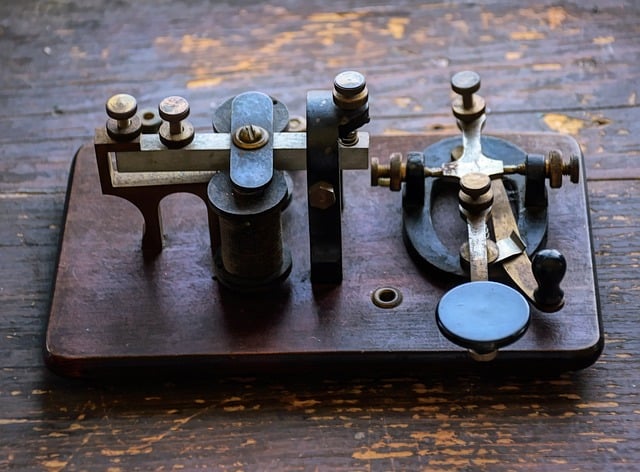

Parmi les plus notables, on peut citer l’événement de Carrington en 1859, où des aurores illuminaient complètement le ciel jusque dans les tropiques. Le ciel était tellement chargé en électricité, que les télégraphes électriques ont été fortement perturbés. Les appareils s’enclenchaient alors qu’ils étaient éteints. La couche d’ozone a également perdu 5% de sa masse à la suite de cette tempête.

Ce phénomène n’a pas épargné la Suisse, dans le Nouvelliste Vaudois et journal national suisse du 31 août 1859, on pouvait y lire :

« Dans la nuit de dimanche à lundi, vers les deux heures du matin, il s’est montré sur le Jura une aurore boréale d’un éclat vraiment extraordinaire, dont les reflets ont, dans plusieurs localités, fait croire à un violent incendie; dans diverses localités, on a sonné au feu et les pompes étaient prêtes à partir. »

Dans l’édition du 9 septembre, on parle alors de perturbations des télégraphes :

« Dans la nuit du 1er au 2 septembre, on a observé, au bureau du télégraphe de Zurich, un phénomène semblable à celui qui s’est produit au moment de l’aurore boréale. Des courants continus se sont fait sentir sur toutes les lignes et principalement sur celles qui étaient le mieux isolées. Ils duraient sans interruption pendant quelques minutes, puis cessaient un instant pour recommencer de nouveau. Ce phénomène, dont l’intensité était très inégale, n’a pas interrompu complètement le service des dépêches, mais l’a considérablement entravé. Le 2, même phénomène, mais plus fort et rendant toute transmission de dépêches impossible, de 5 1/2 à 9 heures du matin; les dépêches arrivaient toutes mutilées. […] «

Du 6 mai au 23 juin, cette sélection thématique est l’opportunité d’embarquer à travers une expédition scientifique et de se questionner sur le fonctionnement de la vie, l’Univers et le reste. C’est également l’occasion de voyager à travers le ciel nocturne et les paysages polaires. Et peut-être envisager un périple vers les pays nordiques, qui sait ?